Aufgrund ihrer Kriegs- und Polizeierfahrungen, insbesondere der oben erwähnten Schüsse, die den Tod eines Menschen zur Folge hatten, zeigt sich die Versuchsperson körperlicher Gewalt gegenüber als in hohem Maße desensibilisiert. Sie spricht von Gewalt oder auch Aspekten der Gewalt als normalem Teil ihres alltäglichen Lebens, ihres Lebens insgesamt. (Auszug S. 109)

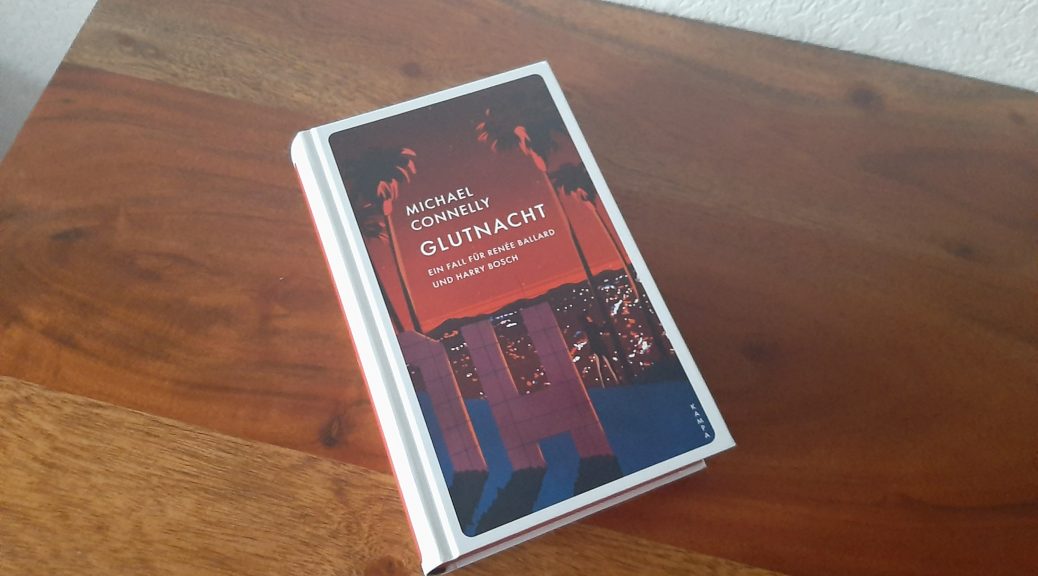

Die Versuchsperson, die hier in einem psychologischem Memo charakterisiert wird, ist niemand anderes als Harry Bosch. Dem aktuellen Krimipublikum am ehesten vertraut durch die ab 2014 produzierte siebenstaffelige Fernsehserie mit Titus Welliver als Detective Hieronymus, genannt Harry, Bosch. Doch die Figur ist inzwischen schon fast dreißig Jahre alt. Damals, Ende Januar 1992, erschien beim Verlag „Little, Brown and Company“ das Debüt des Journalisten Michael Connelly. „The Black Echo“ wurde direkt ein Erfolg, gewann ein Jahr später den Edgar Award für das beste Erstlingswerk und begründete eine bis heute andauernde Erfolgsreihe.

Michael Connelly war bereits früh von der Kriminalliteratur fasziniert. Raymond Chandler war sein großes Vorbild und schon in jungen Jahren stellte sich bei ihm der Wunsch ein, Kriminalschriftsteller zu werden. Doch er machte sich, auch mit seiner Familie, über den richtigen Weg dorthin Gedanken: „…to get into the world of crime I needed to be a lawyer, a cop or a reporter“(1). Connelly machte schließlich einen Abschluss in Journalistik und begann 1980 als Polizeireporter in Florida, zunächst bei der kleinen Zeitung „Daytona Beach News Journal“, später beim „Fort Lauderdale News and Sun-Sentinel“. Er schrieb während dieser Zeit an zwei Private Eye-Romanen, die er aber selbst als nicht gut genug empfand, insbesondere die Figuren betreffend. Seine fortschreitende journalistische Tätigkeit gab ihm aber zunehmend tiefere Einblicke in die Welt des Verbrechens und der Polizeiarbeit. Eine Reportage über die Überlebenden eines Absturzes einer Passagiermaschine 1985 in Dallas brachte Connelly schließlich landesweite Reputation, die Nominierung für den Pulitzerpreis und ein Jobangebot der „Los Angeles Times“. Dort intensivierte er nochmal den Aufwand: „I did a lot of shoe leather. I talked to about 100 detectives a week.“(2) Sein Ziel war es vor allem, einen in sich stimmigen Charakter für seinen ersten Roman aufzubauen. Zwei Jahre schrieb er an „The Black Echo“ mit seinem Protagonisten Harry Bosch. Als Debütant hatte Connelly natürlich auch mit einigen Absagen zu kämpfen, bis sich schließlich James Lee Burkes Agent Phil Spitzer vom Manuskript überzeugt wurde und bei Little, Brown and Company platzieren konnte. „The Black Echo“ war damals ein erfolgreiches Debüt, wenn auch kein Megaseller. Doch es begründete eine der heute erfolgreichsten Krimiserien.

Aber nun auch was zum Inhalt: Detective Harry Bosch war sowas wie ein Superstar im LAPD, hatte spektakuläre Erfolge als Mordermittler, einer seiner Fälle wurde sogar für das Fernsehen adaptiert. Andererseits war Bosch schon immer ein einsamer und knurriger Held, dem die Meinungen der Kollegen wenig bedeuteten und der Dienstvorschriften immer großzügig auslegte. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Dienstaufsicht eine gute Gelegenheit ausnutzen würde. Nachdem eine Festnahme mit dem Tod des (zu recht) Tatverdächtigen endete, gab es Ermittlungen gegen Harry, denn der Getötete war unbewaffnet. Eine Zeugin behauptete, Harry habe gewusst, dass der Mann nicht nach einer Waffe, sondern nach seinem Toupet unter dem Kopfkissen greifen wollte. Doch die Zeugin hatte nicht den allerbesten Leumund, sodass Harry nicht degradiert wurde. Allerdings reichte es, um ihn aus dem Scheinwerferlicht der Mordkommission in Downtown L.A. in die weniger spektakuläre Hollywood Division zu versetzen. Doch der stellvertretende Leiter des Departments für innere Angelegenheiten, Chief Irvin Irving, wartet nur auf den nächsten Fehler von Harry Bosch.

Dieser macht erstmal wie gewohnt seinen Job. Diesmal wird er zu einem Leichenfund am Lake Hollywood gerufen. Ein toter Mann wurde in einer Röhre gefunden, in dem sich schon mal Obdachlose und Junkies aufhalten. Tatsächlich hatte der Mann noch eine Spritze im Arm. Ein klarer Fall also, auch Harrys neuer Partner Jerry Edgar will sich mit dem Fall nicht lange aufhalten. Und doch kommt Harry einiges merkwürdig vor: Es sieht so aus, als wäre der Mann in die Röhre gebracht worden, ein Finger ist seltsam gebrochen, der Einstich zum goldenen Schuss war der allererste seit langer Zeit – und außerdem kennt Bosch den Mann.

William, genannt Billy, Meadows war wie Harry Bosch ein Vietnamveteran. Genauer gesagt eine „Tunnelratte“, Männer, die in die unterirdischen Tunnelsysteme des Vietcong eindrangen, um in den dunklen, unheimlichen Gängen den Feind auszuschalten. Doch wehe, man geriet selbst dort unten in Feindeshand. „Schwarzes Echo“ nennen sie diese Gänge bis heute.

„Es gab keine Bezeichnung dafür, also haben wir uns eine ausgedacht. Es war die Dunkelheit, die feuchte Leere, die du gefühlt hast, wenn du allein da unten in diesen Tunneln warst. Du fühltest dich dort wie tot – tot und begraben in der Finsternis. Aber du warst am Leben. Und du hattest Angst. Dein eigener Atem hallte aus der Finsternis zurück, laut genug, dich zu verraten. Oder zumindest glaubtest du das. Ich weiß nicht. Es ist schwer zu erklären. Eben… das schwarze Echo.“ (Auszug S. 402-403)

Harry ist überzeugt, dass Meadows umgebracht wurde. In der Wohnung findet er einen Pfandschein. Im Pfandbüro angekommen, stellt Harry fest, dass in dieses eingebrochen wurde und ausgerechnet das verpfändete Stück, eine Jadearmband, entwendet wurde. Zu viel des Zufalls für Bosch. Er recherchiert, dass das Armband im Rahmen eines spektakulären Raubs vor einigen Monaten abhanden gekommen war, als über einen selbstgegrabenen Tunnel in den Schließfachraum der WestLand National Bank eingebrochen wurde – die Verbindung zu Billy Meadows. Harry sucht Kontakt zum FBI, das den Bankraub bearbeitet. Er blitzt zunächst ab, darf aber dann doch an der Seite der Agentin Eleanor Wish weiterermitteln.

„You get into a situation where plot is king and you really should know character is King“.(3) So beschreibt Michael Connelly selbst seinen Prozess auf dem Weg zu einem erfolgreichen Kriminalautor. Am Ende stand die Entwicklung seines Protagonisten Harry Bosch, der hier als einsamer Wolf des LAPD durch die Gegend streift. Harry ist ein Moralist, sein Credo „Jeder zählt oder niemand zählt“ lässt ihn jeden Mord unabhängig vom Status des Opfers betrachten – was im LAPD nicht unbedingt üblich ist. Damit eckt Harry natürlich auch immer wieder an, isoliert ihn unter den Kollegen. Seine großzügige Dehnung der Dienstvorschriften bringt ihn zudem immer wieder ins Visier der internen Ermittlungen. Seine Brillanz in der Polizeiarbeit nötigt jedoch auch seinen Gegnern Respekt ab. Auch privat ist Harry nicht unbedingt ein geselliger Typ, er ist als Kind zumeist in Heimen aufgewachsen, seine alleinerziehende Mutter arbeitete als Prostituierte und wurde ermordet, als er elf war. Später war Bosch dann bei der Army und ist Veteran des Vietnamkrieges, was ihn durchaus noch belastet. Schließlich hat er dann bei der Polizei angefangen. Als Leser spürt man sofort, diese Figur hat das gewisse Etwas, ein moralischer Charakter mit Ecken und Kanten und einer interessanten Vergangenheit. Neben diversen echten Personen aus seiner Zeit als Polizeireporter stand bei der Figur Harry Bosch natürlich – wir bewegen uns in L.A. – auch Philip Marlowe Pate. Spannend für alle diejenigen, die wie ich mehr Serienstaffeln als Bücher von Bosch gelesen haben, ist die Tatsache, dass Connelly schon zahlreiche Figuren des weiteren Bosch-Universums wie Eleanor Wish und Irvin Irving hier als einflussreiche Nebencharaktere anlegt.

Der Schauplatz Los Angeles ist selbstredend ein klassisches Setting amerikanischer Kriminalromane und wird von Connelly dennoch um weitere Facetten erweitert. Daneben entwirft der Autor einen spannenden und durchaus komplexen Plot um ungewöhnliche, skrupellose Bankräuber, alte Vietnam-Connections und Querelen und Querschüsse aus den eigenen Reihen des Polizei- und Behördenapparates. Hier zeigen sich die Qualitäten des Reporters Connelly, der es vermag, den Polizeialltag, die (oftmals schwierige) Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ermittlungsbehörden, zwischen Polizei und Presse und interne Streitigkeiten innerhalb der Polizei authentisch und spannend darzustellen. Insgesamt ist „Schwarzes Echo“ ein herausragendes Debüt, eine Cop Novel, die von der Handlung vollkommen überzeugt und dennoch durch diese Hauptfigur Harry Bosch nochmal auf ein weiteres Level gehoben wird – ein echter Krimiklassiker.

Foto und Rezension von Gunnar Wolters.

Schwarzes Echo | Erstmals erschienen 1992

Die aktuelle Taschenbuchausgabe erschien am 02.06.2021 im Kampa Verlag

ISBN 978-3-311-15508-9

507 Seiten | 13,- €

Originaltitel: Black Echo (Übersetzung aus dem Englischen von Jörn Ingwersen)

Bibliografische Angaben & Leseprobe

Zitate (1),(2) und (3) sowie weitere Hintergrundinfos aus: „My first thriller: Michael Connelly“ auf crimereads.com

Weiterlesen: Besprechung zu „Schwarzes Echo“ auf Crimealleyblog