Vor 45 Jahren: Krimipreisträger 1978 & Lionel Davidson | Tod in Chelsea

Es ist mal wieder Zeit für einen Blick in unsere Asservatenkammer. Diesmal gehen wir 45 Jahre zurück und werfen einen Blick auf die damaligen Preisträger der wichtigsten Krimipreise. Die Datenlage ist allerdings nicht so üppig wie ich gedacht hätte, gab es doch einige der heute bekannten Krimipreise noch gar nicht.

Renommiert war damals allerdings schon der französische Grand Prix de la Littérature Policière. 1978 gewann ihn in der Kategorie national die Autorin Madeleine Coudray für ihren Roman „Dénouement avant l’aube“, der jedoch nie ins Deutsche übersetzt wurde. Eine Autorin aus dem Agatha Christie-Rätselsegment, deren Bücher erst nach ihrer Pensionierung im hohen Alter heraugegeben wurden und die bereits im gleichen Jahr der Preisverleihung verstarb.

Ebenfalls eine lange Tradition hat naürlich der amerikanische Edgar Award. 1978 gewann dort William H. Hallahan mit „Catch Me, Kill Me“ (dt. „Ein Fall für Diplomaten“). Beides sagte mir bislang nichts, Hallahan war ein Autor, der sich unter anderem auch bei okkulten Romanen und historischen Sachbücher tummelte. Protagonist des Romans ist Ex-CIA-Agent Charlie Bewer, der noch in drei weiteren späteren Werken Hallahans vorkommt. Knapp geschlagen wurde damals übrigens William McIllvanney mit seinem legendären „Laidlaw“.

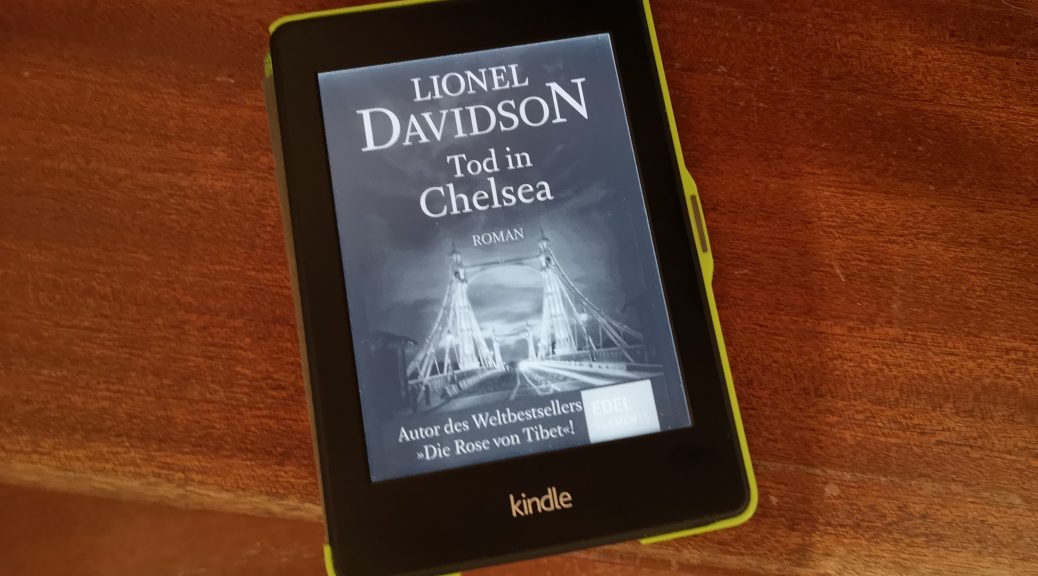

Kommen wir zuletzt zum britischen Dagger Award. Den „Gold Dagger“ für den besten britischen Kriminalroman gewann vor 45 Jahren Lionel Davidson mit „The Chelsea Murders“ (dt. „Tod in Chelsea“). Davidson ist damit hinter Ruth Rendell auf Platz 2 der AutorInnen mit den meisten Gold Daggern. Bereits 1960 gewann er mit „The Night of Wenceslas“ (dt. „Die Nacht des Wenzel“) und 1966 mit „A Long Way to Shiloh“ (dt. „Das Geheimnis der Menora“). So habe ich mir dann auch seinen Roman mal für diese Rubrik vorgenommen.

Lionel Davidson | Tod in Chelsea

Ein Mörder geht um in Chelsea: Nach mehreren brutalen Morden innerhalb weniger Wochen tappt die Polizei noch ziemlich im Dunkeln, zumal eine Verbindung zwischen den Opfern bislang nicht gefunden wurde. Die Presse schlachtet die Morde genüßlich aus, versucht mit allen Tricks an Hintergrundinformationen zu kommen. Nach dem dritten Mord an einer 25jährigen Frau, die als Modell in der Kunstakademie und als Bardame gearbeitet hatte, gerät eine Filmcrew der Akademie in den Fokus von Chief Superintendant Warton.

Diese Filmcrew aus Studenten und Absolventen der Akademie dreht einen blutigen Independent-Krimi und waren zum Zeitpunkt des dritten Mordes bei Dreharbeiten am anderen Themseufer in Sichtweite des Tatorts. Die treibenden Köpfe des Teams sind Artie Johnson als Produzent, Steve Griffard als Regisseur und Frank Colbert-Greer als Art Director. Permanent klamm hangeln sie sich von Drehtag zu Drehtag und versuchen zwischendurch Sponsoren oder Spender für weitere Kosten des Films aufzutreiben. Immer wieder an ihrer Seite ist die junge Journalistin Mary Mooney, die mit ihnen bekannt ist und die Morde als Chance sieht, ihre journalistische Karriere nach vorne zu bringen.

Der Chinese Chen hatte das Geschäft um zwanzig vor sieben verlassen. Die beiden jungen Männer hatten die Leiche zwanzig vor acht entdeckt.

In dieser einen Stunde war der Chinese ermordet worden. Und für diese Stunde hatten sie Alibis. Warton hatte sie laufen lassen müssen. Er hatte es nur widerwillig getan, weil er Alibis nicht leiden konnte. Wer unschuldig war, hatte selten eines vorzuweisen. In diesem Fall schien jeder ein Alibi zu haben. (Auszug Pos. 2019)

Der britische Autor Lionel Davidson war zunächst als Journalist tätig und arbeitete als Berichterstatter aus ganz Europa für britische Medien. Dabei entwickelte sich die Idee, es auch als Romanautor zu versuchen. Er war – wie oben bereits an den Preisen ersichtlich – in den 1960ern und 1970ern äußerst erfolgreich mit mehreren Thrillern und Spionageromanen. Große Bekanntheit erlangte auch sein 1962 veröffentlichter Abenteuerroman „Die Rose von Tibet“, in dem ein Brite nach Tibet reist, um nach seinem bei einer Everest-Expedition verschollenen Stiefbruder zu suchen. Davidson verstarb 2009 in London. In seinem Werk ist „Tod in Chelsea“ thematisch ein Ausreißer, denn hier setzte Davidson zum ersten Mal auf einen Polizeikrimi mit relativ klassischem Whodunit-Aufbau.

Der Roman beginnt auch relativ bedächtigt. Davidson lässt sich viel Zeit, um sein Personal und die Beziehungen untereinander vorzustellen, was die Spannungskurve nicht gerade erhöht. Doch spätestens, als Mörder beginnt, der Polizei Gedichtsauszüge als Ankündigung und Hinweis auf folgende Taten zuzuschicken und sich das Verdächtigenkarussell immer mehr auf die drei seltsamen und alle nicht unverdächtigen Gestalten von der Filmcrew verengt, greift dieser Whodunit-Reiz und das macht Davidson dann auch ziemlich ordentlich.

Der Roman gibt zudem einen Einblick in die knallharte Medienkultur in Großbritannien und in die Subkultur rund um die Filmcrew, wobei so manche Nebenfigur allerdings am Rande der Karikatur und darüber hinaus skizziert wird. Letztlich also eine Lektüre, die den versierten Leser etwas unentschieden zurücklässt. Positiv verbleibt allerdings die Schilderungen der polizeilichen Bemühungen und das gut gelungene Rätsel um den Mörder bis zum Schluss.

Foto und Rezension von Gunnar Wolters.

Tod in Chelsea | Erstmals erschienen 1978

Aktuelle Ausgabe als E-Book bei Edel Elements

ASIN: B00R56EW7O | 3,99 €

Originaltitel: The Chelsea Murders | Übersetzung aus dem Englischen von Christine Frauendorf-Mössel