Vor 10 Jahren: Krimibestenliste Februar 2013 & Reginald Hill | Rache verjährt nicht

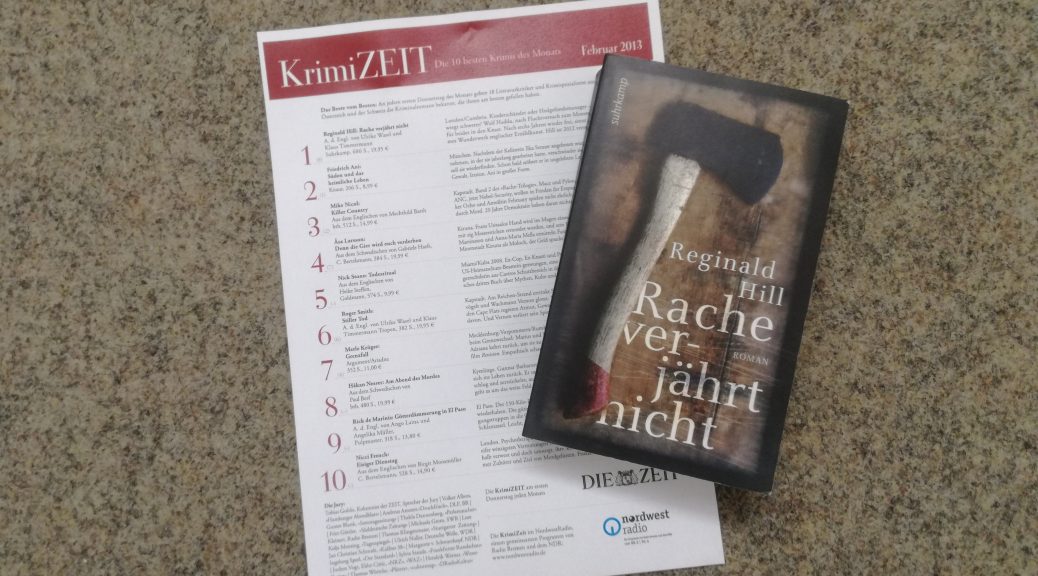

Eine neue Rubrik möchten wir dieses Jahr auf dem Blog einführen. Unter dem Motto „Asservatenkammer“ holen wir in unregelmäßigen Abständen bestimmte Momente in Bereich „Crime fiction“ hervor, öffnen die Box und schauen mal was drin. Zum Anfang schaue ich auf eine Institution in der deutschen Krimilandschaft. Seit nunmehr fast zwanzig Jahren stellt eine Riege von Krimikriteriker:innen unter der Leitung von Tobias Gohlis ihre monatliche Bestenliste zusammen. Die Liste weicht dabei wohltuend von den Bestsellerlisten ab und stellt – abweichende Meinungen zu einzelnen Titeln eingeschlossen – sicherlich für den anspruchsvollen Krimileser eine Referenz dar. Nun werfen wir aber mal einen Blick zurück auf eine konkrete Liste, nämlich auf die Februarliste vor genau zehn Jahren.

KrimiZeitBestenliste Februar 2013:

Platz 1 | Reginald Hill | Rache verjährt nicht

Platz 2 | Friedrich Ani | Süden und das heimliche Leben

Platz 3 | Mike Nicol | Killer Country

Platz 4 | Åsa Larsson | Denn die Gier wird euch verderben

Platz 5 | Nick Stone | Todesritual

Platz 6 | Roger Smith | Stiller Tod

Platz 7 | Merle Kröger | Grenzfall

Platz 8 | Håkan Nesser | Am Abend des Mordes

Platz 9 | Rick DeMarinis | Götterdämmerung in El Paso

Platz 10 | Nicci French | Eisiger Dienstag

Ich musste feststellen, dass ich von dieser Liste lediglich Platz 7 gelesen habe. „Grenzfall“ von Merle Kröger ist aber auch heute noch unbedingt eine Empfehlung wert, ist dieser Kriminalroman (und Road Movie) um Flüchtlinge und speziell Roma immer noch aktuell und politisch relevant.

Ansonsten eine interessante Liste mit einigen Autoren, die auch in letzter Zeit noch auf der Krimibestenliste standen. Åsa Larssons Rebecka-Martinsson-Reihe reicht bis heute, genauso Inspektor Gunnar Barbarotti von Håkan Nesser. Friedrich Ani ist nach wie vor eine Referenz im deutschen Krimi, auch wenn man von Tabor Süden schon ein paar Jahre nichts mehr gelesen hat. Neben Schweden bildet auch der Schauplatz Südafrika mit Mike Nicol und Roger Smith einen kleinen Schwerpunkt. Während letzterer zuletzt unter seinem Pseudonym James Rayburn veröffentlichte, hat man von Nick Stone nach diesem letzten Band der Voodoo-Trilogie um Max Mingus nicht mehr allzuviel gehört. Das Autoren-Duo Nicci Gerrard und Sean French sind nach wie vor produktiv. „Eisiger Dienstag“ war der zweite Band der erfolgreichen achtbändigen Reihe um die Psychotherapeutin Frieda Klein.

Zwei Autoren sind inzwischen verstorben. Im Juni 2019 verstarb Rick DeMarinis. Bereits vor dieser Liste war zudem Reginald Hill im Januar 2012 verstorben. Bekannt vor allem durch seine Reihe um den griesgrämigen Detective Superintendant Dalziel war „Rache verjährt nicht“ ein Stand Alone. Hill war für mich bislang ein weißer Fleck in meiner Leseliste, sodass ich aus diesem Anlass mir die Nr.1 der Februarliste aus 2013 auch vorgenommen habe.

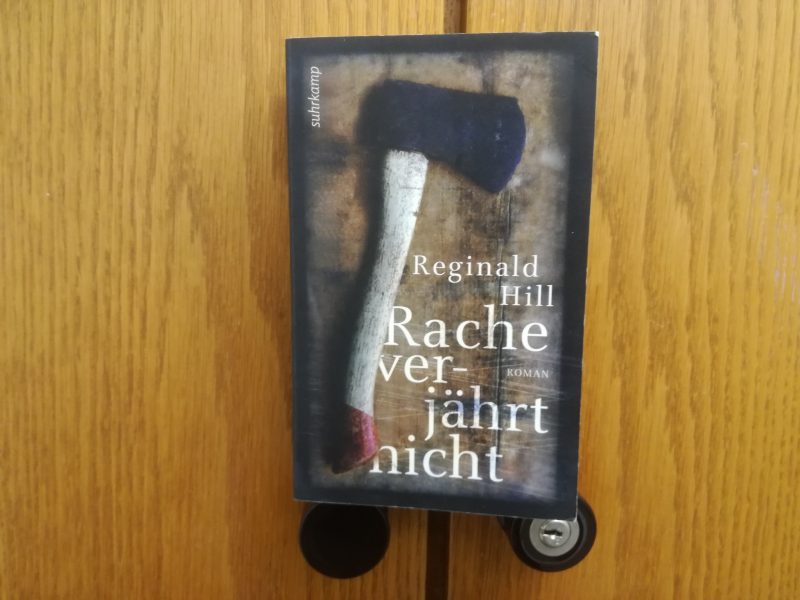

Reginald Hill | Rache verjährt nicht

Wilfried, genannt Wolf, Hadda hat es geschafft. Der Mann aus einfachen Verhältnissen, Sohn eines Forstverwalters im nordenglischen Cumbria, hat die attraktive Tochter des lokalen Lords geheiratet, ist Vater einer inzwschen Teenagertochter, hat eine äußerst erfolgreiche Investmentfirma aufgebaut und ist sogar zum „Sir“ geadelt worden. Doch eines frühen Morgens steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür. Zu Haddas großem Entsetzen sind sie nicht nur auf der Spur nach nicht ganz sauberen Finanztransaktionen, sondern findet umfangreiches kinderpornografisches Material, scheinbar mit Hadda als Akteur. Dieser ist außer sich, beteuert seine Unschuld, flieht vor einem Haftprüfungstermin aus dem Gericht – und wird vor der Tür vom einem Bus angefahren. Er erwacht neun Monate später als Krüppel und im Gesicht entstellt wieder auf. Die Würfel sind inzwischen längst gefallen. Er wird zu einer langen Haftstrafe verurteilt, wenig später lässt sich seine Frau vor ihm scheiden und heiratet seinen Anwalt.

Im Gefängnis isoliert er sich zunehmend, doch irgendwann akzeptiert Hadda die Besuche der jungen Psychologin Dr. Alva Ozigbo. Hadda besteht weiterhin auf seine Unschuld, versucht darzulegen, dass er das Opfer eines Komplotts wurde. Doch Dr. Ozigbo glaubt, dass er sich nicht mit seinen Taten auseinandersetzen will. Hadda ist aber vollkommen klar: Eine positive Einschätzung der Psychologin ist essentiell für eine vorzeitige Haftentlassung.

Alva machte eine Notiz, dem nachzugehen, und nahm dann den Rest der Zelle in Augenschein. Nur ihre Leere sagte etwas über die Persönlichkeit ihres Bewohners aus. Er war, als hätte Hadda beschlossen, keine Spur seines Daseins zu hinterlassen. Sie entdeckte allerdings ein einziges Buch, eine zerlesene Taschenbuchausgabe von Der Graf von Monte Christo. Als Proctor sah, dass sie das Buch musterte, sagte er sarkastisch: „Keine Sorge, Miss. Wir suchen regelmäßig alles nach Tunneln ab.“ (Auszug S.102)

Ohne zu viel zu spoilern, kann ich verraten, Hadda kommt irgendwann frei und natürlich will er wissen, wer ihn ins Gefängnis gebracht und sein Leben zerstört hat. Der Graf von Monte Christo lässt grüßen. Überhaupt lässt Reginald Hill immer wieder Verweise auf Dumas, Dickens und andere Literaturgrößen aufblitzen. Die Geschichte ist also ganz klassisch verwurzelt mit den großen Themen Freundschaft, Liebe, Verrat, Schuld, Rache sowie als Mantra immer wieder die „grimmige Notwendigkeit“ unliebsame Dinge unsentimental zu erledigen.

Der Autor erweist sich als sehr versierter Erzähler, beginnend im Prolog mit drei kurzen Episoden, die einige Hintergründe einzelner Figuren beleuchten, ohne dem Leser vorweg zu viel zu verraten, und im Weiteren in verschiedenen Erzählebenen vor, während und nach Haddas Haft. Besonders reizvoll dabei das Aufeinandertreffen Haddas mit seiner Psychologin, wie überhaupt für mich die Dialoge aus dem Roman herausstechen. Hervorzuheben ist natürlich die Skizzierung der Figur Wulf Hadda, ein impulsiver, sehr intelligenter Mann, ein Wolf of the Wall Street, aber ein liebender Ehemann und Vater. Oder doch nicht? Der Leser kann sich nie ganz sicher sein. Dass ihm übel mitgespielt wurde, deutet sich an, aber Wolf scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Wie weit wird seine Rache gehen, was ist ehrlich gemeint und was täuscht er nur vor?

Der Roman, im Original „The Woodcutter“, war tatsächlich der letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Roman Reginald Hills. Seine vierzigjährige Karriere als Krimiautor war äußerst erfolgreich, vor allem mit der Serie um Andrew Dalziel und Peter Pescoe aus Yorkshire. Mit „Rache verjährt nicht“ schrieb er zuletzt nochmal einen, trotz seiner Länge sehr süffig zu lesenden und niemals langweiligen klassischen Stand Alone, der immer hin zwei Monate auf der Nummer 1 der Krimibestenliste stand.

Foto & Rezension von Gunnar Wolters.

Rache verjährt nicht | Erschienen am 21.01.2013 im Suhrkamp Verlag

ISBN 978-3-518-46473-1

686 Seiten | 9,99 €

Originaltitel: The Woodcutter | Übersetzung aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Bibliografische Angaben & Leseprobe