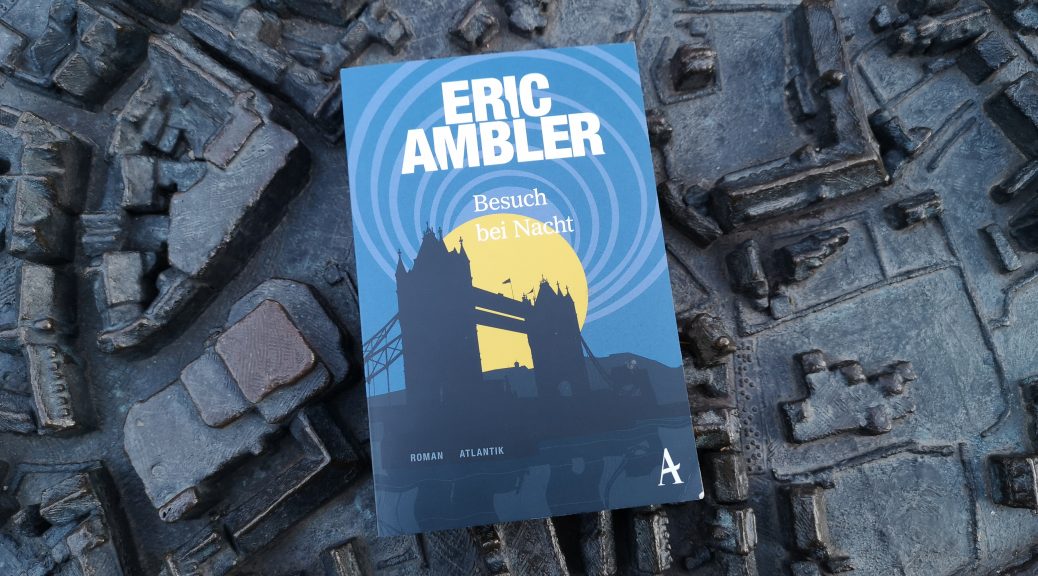

Vor 70 Jahren: Eric Ambler | Besuch bei Nacht

Normalerweise gibt es an dieser Stelle in unserer Rubrik „Asservatenkammer“ eine etwas ausführliche Einordnung des Autors oder der Autorin. In diesem Fall ist das aber nicht nötig, denn mit dem Autor Eric Ambler haben wir uns in der Vergangenheit schon häufig und ausführlich beschäftigt. An dieser Stelle seien die Beträge „Eric Ambler, ein Porträt“ und die zahlreichen Rezensionen zu seinen Werken sehr empfohlen. Dennoch in aller Kürze: Ambler hatte vor dem zweiten Weltkrieg zunächst in einer Werbeagentur gearbeitet, bevor er dann den Durchbruch als Thrillerautor hatte. Sein bekanntestes Werk ist bis heute sicherlich der 1939 erschienene Roman „Die Maske des Dimitrios“. Im Krieg arbeitete Ambler in der Armeefilmeinheit, legte eine Schaffenspause als Autor ein. 1951 erschient sein erster Roman nach dem Krieg, „Besuch bei Nacht“ schließlich 1956. Kurz darauf wird Ambler nach Hollywood gehen, um dort als Drehbuchautor für zehn Jahre zu arbeiten.

Der Roman beginnt im Urwald auf einer südostasiatischen Insel. Der britische Ingenieur Steve Fraser hat mehrere Jahre bei einem Staudammprojekt im fiktiven Staat Sunda gearbeitet. Sunda hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen niederländischen Kolonie gebildet. Eine ehemalige Guerillatruppe ist nun an die Regierung der jungen Republik gekommen und nutzt nun Regierungsposten und schafft zweifelhafte Verwaltungsposten, um die ehemaligen Militärs finanziell zu versorgen. Korruption und Vetternwirtschaft blühen. So sind auch einige Offiziere zum Staudammprojekt gekommen, obwohl sie über keinerlei Qualifikation verfügen. Sie machen sich wichtig und keine Freunde unter den Ingenieuren. Einzig der Major Suparto fällt Fraser positiv auf. Die Republik Sunda ist aber noch nicht vollends befriedet. Der ehemalige Oberst Sanusi, ein Muslim, hat sich zum Rebellenführer aufgeschwungen und der neuen Regierung den Kampf erklärt. Sanusi hat sich ins Hinterland zurückgezogen und ist dort schwer zu bekämpfen.

Nun läuft Frasers Vertrag aus und er möchte nun auch angesichts weiterer Gräueltaten gegen ehemalige niederländische Kolonisten die Heimreise antreten. Er verbringt ein paar letzte Tage in der Hauptstadt Selampang, um dort auf seine Papiere zur Ausreise zu warten. Ein befreundeter Pilot lädt ihn ein, in dessen Dachgeschosswohnung im Air House, einem markanten, modernen, mehrstöckigen Gebäude, in dem sich auch der zentrale nationale Radiosender befindet, zu wohnen. Fraser gönnt sich entspannte Tage, lernt in einer Bar Rosalie kennen, Tochter einer Ehe eines Europäers und einer Einheimischen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang fällt Fraser ein Jeep auf, den er Major Suparto zuordnet und ist irritiert, das Fahrzeug in der Hauptstadt zu sehen. Fraser und Rosalie verbringen die Nacht im Dachapartment. Als sie morgens aufwachen, ist plötzlich Aufruhr im Haus und Suparto steht im Apartment. Es ist ein Putsch im Gange, Suparto gehört zu Sanusis Rebellen und Fraser und Rosalie stehen ab sofort unter Hausarrest und die Wohnung ist für die Rebellen beschlagnahmt.

Ein Schweigen entstand. Rosalies Hand lag reglos in meiner.

„Das Apartment“, fuhr Suparto fort, „gehört einem australischen Piloten. Er hat es dem Engländer zur Verfügung gestellt. Ich gebe zu, die Situation ist nicht gerade angenehm.“

„Man hätte sie den Soldaten überlassen sollen“, sagte Roda gereizt. […]

Sanusi wandte sich ab, um ins Wohnzimmer zu gehen. „Die Sache ist unwichtig“, sagte er, „sie kann später gelöst werden.“ (Auszug S. 107)

Nach einer langen Schaffenspause von über zehn Jahren hatte sich Eric Ambler nach dem Zweiten Weltkrieg erst 1951 wieder mit einem neuen Roman zurückgemeldet. In „Der Fall Deltschev“ brach Ambler dann endgültig mit dem Kommunismus sowjetischen Stils, mit dem er vor dem Krieg durchaus – auch in seinen Romanen – sympathisiert hatte. In dieser zweiten Phase seines Schaffens als Autor zeitgenössischer Politthriller ging Ambler dann im Gegensatz zu manchen Kollegen weniger auf die Dynamiken der Großmächte im Kalten Krieg ein, sondern beschrieb die politischen und gesellschaftlichen Verwerfzonen an den Rändern, in „Besuch bei Nacht“ zum Beispiel im indonesischen Raum. Indonesien erlangte 1949 nach einem vierjährigen Krieg, der zumeist als Guerillakrieg geführt wurde, die Unabhängigkeit von den Niederlanden. In den Verhandlungen sollte Indonesien zukünftig als Föderation geführt werden, doch schon bald führte Präsident Sukarno das Land als Einheitsstaat, stark nationalistisch, gestützt durch das Militär und wirtschaftlich dem Kommunismus zugewandt. Damit waren die Spannungen zwischen den vielen Völkern und Religionsgemeinschaften vorprogrammiert. 1966 wurde geputscht und der durch die Amerikaner unterstützte General Suharto kam an die Macht und regierte mehr als dreißig Jahre diktatorisch.

In diesem Spannungsfeld siedelt Ambler seinen Plot an. Sein Protagonist ist wie üblich ein Unbeteiligter, dem im Verlauf der Handlung aber einiges an Verantwortung aufgebürdet wird. So ist es auch diesmal: Fraser, der anfangs sich mehr oder weniger nur unsichtbar machen will, um die Situation heil zu überstehen, gerät unter Druck, als man ihn von Seiten der Putschisten um ingenieurstechnische Hilfe bittet. Der Druck steigt noch, als er bemerkt, dass nicht alle Putschisten tatsächlich gegen die alte Regierung arbeiten. Fraser muss lavieren, um nicht nur sein Leben, sondern auch Rosalies zu retten, zu der er zunehmend Zuneigung entwickelt.

Eric Ambler schreibt wie gewohnt zurückhaltend und nüchtern, dennoch mit dosierter Spannung. Der Roman kommt stellenweise wie ein Kammerspiel daher, der Mittelteil spielt fast ausschließlich im Dachgeschossapartment. Ambler vermeidet eine klare Positionierung und eine Schwarz-Weiß-Zeichnung der verschiedenen Lager, sondern beschreibt eher analytisch die schwierige Lage der Putschisten, ihren vermeintlichen anfänglichen Erfolg umzumünzen. Die Figuren bleiben ein wenig unausgegoren, aber Ambler war schon immer ein Meister die Mechanismen politischer Macht zu beschreiben und war damit damals immer auf der Höhe der Zeit oder dieser sogar voraus. Der heutige Leser muss sich aber von den aktuellen Erwartungen an einen Thriller lösen, obwohl für Amblers Verhältnisse viele Geschosse durch die Gegend fliegen. Letztlich reiht sich „Besuch bei Nacht“ nahtlos in Amblers Gesamtwerk ein und bietet intelligente Unterhaltung mit politisch-gesellschaftlichen Stoffen, die zumeist bis in die heutige Zeit Relevanz behalten haben.

Foto und Rezension von Gunnar Wolters.

Besuch bei Nacht | Erstmals erschienen 1956

Die gelesene Ausgabe erschien 2018 im Atlantik Verlag

ISBN 978-3-455-65115-7

256 Seiten | 12,- €

Originaltitel: The Night-Comers | Übersetzung aus dem Englischen von Wulf Teichmann

Bibliografische Angaben & Leseprobe

Weiterlesen: Weitere Rezensionen zu Romanen von Eric Ambler